![]()

アネモネ「エリステアよ。ウィスキーと花束。そして、結婚指輪を持ってきたぞ。…結婚でもするのか?」

![]()

エリステア「そうですね…婚約ということにしましょうか。ありがとうございます。それでは、目的の場所に向かいましょうか」

![]()

アネモネ「…我と?」

![]()

エリステア「勿論、私も同行しますよ。移動すると言っても王宮の郊外にある住宅地ですから」

![]()

アネモネ「話が見えぬのだが…」

![]()

エリステア「事情は道中で話します。他に頼れる人がいなくて…あなたにしか頼めないと思ったのです」

![]()

アネモネ「ふーむ?随分と焦っている様子だが…まあ、よい。美人の頼みは断る理由はないのである」

![]()

エリステア「先日、両親から私宛に、久しぶりに顔を見せろという旨の手紙が届きまして…。まぁ色々と理由を付けて、一年以上家に戻らず王宮の仕事に従事していましたからね。そろそろ限界なのでは、と薄々感じてはいたのですが…」

![]()

アネモネ「会いたくないのか?」

![]()

エリステア「いえ…別に親子関係が不仲という訳ではありませんよ。一般的に見て恵まれた家庭に育った自覚はありますし、一個人の人間としても私は両親を尊敬しています。ただ、ですね…。父は少々過保護すぎるきらいがあると言いますか…。私も成人して既にいい歳だというのに、未だ何やかやと世話を焼こうとしてくるんです」

![]()

アネモネ「はははっ。わからんでもないな」 吸血鬼は艶やかな黒髪の娘の姿を思い浮かべた。

![]()

エリステア「王宮に勤め始めてから現在まで、恋人の一人も作ろうとせず、やれガードが固い、やれ歴史書が伴侶だ、などと噂される一人娘を心配しているのでしょうね。事あるごとに縁談の話を持ってきては、私に婚約しろと迫るんですよ」

![]()

アネモネ「たしかに余計なお世話であるなー」

![]()

エリステア「ええ。そんな気は毛頭ない、結婚する相手ぐらい自分で決める、と。それでも父は聞く耳を持たず、最近では王宮の知人まで巻き込んで、私に見合い話を寄こす始末…!これでは顔を合わせたくなくなるのも当然です。そうでしょう?」

![]()

アネモネ「…それで我に頼みたいというのは……まさか、と思うのだが」

![]()

アネモネ「エリステア、疲れているのか…?我は見てとおりの麗しくも愛らしい幼女だぞ」

![]()

エリステア「わかっています!ですけど、私が無理やり嫁がされて、管轄であるネフィアの業務が閉鎖…などという事態になってはあなたも困るでしょう?お願いします…!ここは人助けと思って…。自分でも情けなくはあるのですが、こんなことを頼める知人はあなたしか居ないんです」

![]()

アネモネ「いやいやまてまて、落ち着け。そなたの評判に関わるぞ。今からでも、ドラクルを呼びに…」

![]()

エリステア「あなたは私が知る友の中で、最も信頼に置ける人ですし、誠実で、腕も確かです。父は家柄や出自には一切拘らない人ですから、あなたの人となりを知ればきっと理解してくれます。私だって、出来ればあなたのような———…」

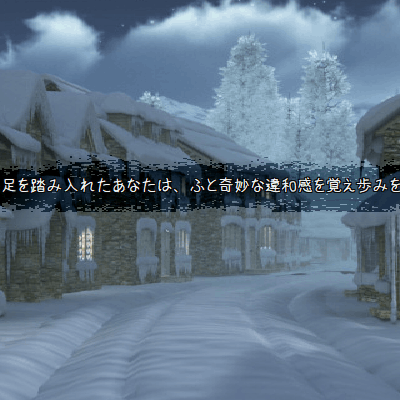

最初に思い浮かぶのはひらひらと降ってくる真っ白な雪。崩壊する古代文明遺跡から、なんとか脱出したエリステアが見たものは壊れた機械兵器の前に佇む吸血鬼たちの姿。無事だった喜びに声をかけようとしたが、アネモネの悲しげな横顔に口を閉ざしてしまった。報告で知ったことだが、とても辛い選択をした後だったようだ。吸血鬼はエリステアに気づくといつもどおりの笑みを向けた、飄々と何事も無かったように。優しくて強い人…だと思った。

![]()

エリステア「こ、こほん…。何でもありません、今の言葉は忘れてください」

![]()

アネモネ「ふふっ。そのように言ってくれるとは…照れるぞ。……特別サービスしてやろう。目を瞑れ」

![]()

エリステア「え…?」

執事「お待ちしておりました。エリステアお嬢様。久方ぶりにお顔を拝見することができ、爺は嬉しゅうございます」

![]()

エリステア「爺や…!長らく屋敷を空けてしまって、ごめんなさい。私も会えて嬉しいわ…変わらず息災のようで安心しました」

執事「お嬢様こそ。…そちらの方が、アネモネ様でございますな。今日はわざわざのご足労ありがとうございます。我が家の使用人一同を代表して、歓迎の言葉を述べてさせて頂きます」

![]()

アネモネ「初めまして。こちらこそ、お会いできて嬉しく思います」

![]()

エリステア「…」 いつもと違うどころか姿が変わっている吸血鬼を見て、司書は頬を赤く染める。「ところで、お父様たちは今どちらに?彼を紹介する前に一度、ご挨拶しておきたいのだけれど…」

執事「旦那様と奥様は広間でお茶をしながら、お嬢様の到着をお待ちになっています。今日は屋敷のコックが腕に寄りをかけて料理を振る舞うのことで、お二人には肩の力を抜いて、気楽な気持ちを楽しんでほしいと」

![]()

エリステア「そう、ですか…。さんざん手紙の催促を無視したので、ひょっとすると機嫌を損ねているのでは、と身構えていたのですが…。私の杞憂だったのかしら…。分かりました、早速広間に行ってみますね」

胸を撫でおろしバルコニーを昇っていくエリステアを見送った後、執事は小さくため息を吐いた…

執事「アネモネ様…。使用人である私の口からあなたに何もお伝えすることは出来ません。ですが、その、なんと申しますか———…頑張って下され」

![]()

アネモネ「ぬう?」

![]()

エリステア「お父様、お母様、ただいま戻りまし————…」

エリステア父「よくぞ戻った、エリステア!コネリーから、お前の仕事ぶりは聞いているぞ。相も変わらず、頑張っているそうだな。私も父として、娘の活躍ぶりに鼻が高い…!さぁさぁ、積もる話もあるだろう。まずは席について、クリムエールで喉でも潤してはどうだ。知り合いから譲ってもらった酒で、今年のは随分と出来が良いそうなのだ。遠慮せず、たんと飲むがいい」

![]()

エリステア「あの…お父様…?」

エリステア父「そうそう、今日の料理だがな…!コックが珍しいマンモス肉を仕入れたとかで、こんな大きいこんがり肉を作ってくれるそうだ。お前は小顔の割に、昔からよく食べる娘だったからな。周りに気なんて遣わず、食事はしっかりと摂らねばならんぞ。何といっても全ての資本は己の身体なのだか…」

![]()

エリステア「———お父様…!一体、どうしたのですか、その恰好は!娘の里帰りを待つ親が軍用の礼服を着込むなんて…そんな話は聞いたことがありません!」

エリステア母「…ごめんなさいね、エリステア。私は止めたのだけれど、この人がどうしても言うことを聞いてくれなくて…。ところで其方の方がこの間、手紙で教えてくれた…?まぁまぁ!素敵な殿方ね。今日はゆっくりしていって下さいな」

エリステア父「————ほう…貴様が…」

瞬間、今まで緩み切っていたエリステア父の表情があからさまに強張った。なめし皮のようなザラついた殺気…。凍り付く空気の中、言葉を失うエリステアを尻目に、彼の形相が修羅のそれと一変する。

エリステア父「のこのこやって来るとは見上げた度胸だ…。今日は嫌というほど君のことを持て成すつもりだよ。存分に楽しんでいってくれたまえ…!」

憎しみで人を殺せたら…。そう言わんばかりの強烈な眼光があなたを射抜いた———…

![]()

アネモネ(思っていたより、やばそうであるな…)

![]()

アネモネ「いえ、男親の気持ちはなんとなくわかりますので。それにしても、貴女がお嬢さんのお母様であることに驚きです。初め見た時に、エリステアさんのお姉様だと思いましたから」

エレンシア「まあ、嬉しいことをおっしゃいますね。うふふっ」 にこにこと浮かべる微笑みは気品に溢れ。けれど、どこかほっとさせるような不思議な雰囲気があった。

![]()

アネモネ(本当にまだまだ美味しそうである…)

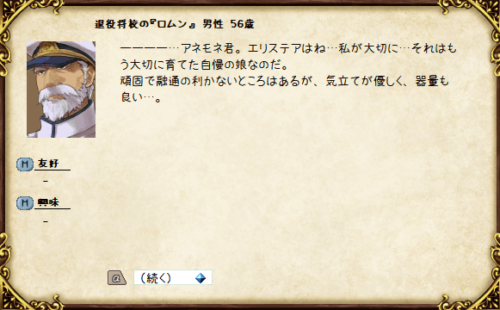

ロムン「そうだな…料理を口に運びながら、片手間に年寄りの話にでも付き合っては貰えまいか。これから君に幾つかの質問をさせてもらうよ。勘違いしないでくれ。これはエリステアと縁談を設けた者全員に尋ねる通過儀礼のようなものなのだよ。どうか気を張らず、心の赴くままに答えてみなさい」

少しでも気に入らないことを言えば殺す、という鋭い視線を感じた。

ロムン「君は…私の娘のことをどう思っているのかね?」

![]()

アネモネ「はい。とても…尊敬すべき女性だと」(とても…大きいおっぱいであるな)

ロムン「…単刀直入に聞こう。君と娘はどんな関係だね」

![]()

アネモネ「お互いを信頼し合うパートナーですね」(いつか吸ってみたいであるな…いや、乳ではなくて)

ロムン「君には…エリステアを生涯守り、寄り添っていく覚悟があるかな?」

![]()

アネモネ「あります。お嬢さんを心から大切したい、と思っています」(……我ながら、空々しいな)

ロムン「………。ほう…そこまで言い切るとは。少しは骨がある若者のようだ。しかし、手心を加える訳にはいかない。本当にエリステアを任せられるか、君を試させてもらおう」

![]()

エリステア「アネモネ———…」(まさか、そこまで私のことを真剣に…。い、いえ振りですよね。何を浮かれているのかしら、私は)

ロムン「その才能を王宮で如何なく発揮し、名誉ある地位に就いても決して驕らず、少しも鼻にかけたところがない…。身内びいきであるが、まさに理想の女性だと思うのだよ」

娘を語る父親の顔は穏やかなもので、本当に言葉どおりに思っているのだろう。

ロムン「…いずれ、然るべき家へ嫁ぐことは止む無しと考えていたが…。しかしどうだ、最近娘はめっきり実家に顔を出さなくなり、私が勧める縁談を全て断ってしまう。事情を聞いてみると、実はどこぞの馬の骨とも知れん輩とすでに付き合っているのだそうだ…。録に挨拶にも来ない男は、私の可愛い娘と深く…それはもう深く毎晩のように愛し合っているのだと…!」

![]()

エリステア「言ってません…!そんな事、一言も言っていないでしょう!私とアネモネはまだ清い交際を————… というか、そんなことで泣かないで下さい!」

![]()

アネモネ(まだ”口づけ”すらしておらぬわ。なかなかに激しい御仁だ)

ロムン「…父親としても、一人の大人としても、どうやら君を許すことは出来そうにない…。地獄へと落ちるがいい!踊れ月光アネモネ…!!」

言いながらおもむろに立ち上がると、ロムンは壁に備え付けられた倒立式のレバーを下に降ろした。

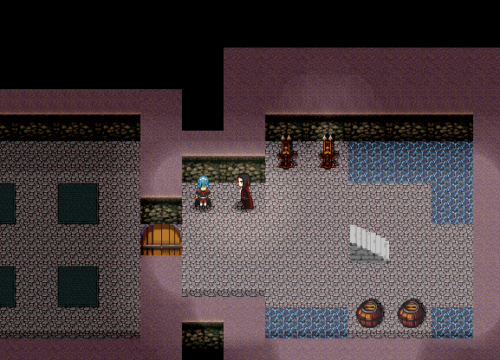

![]()

アネモネ「ぬわっ!?」

次の瞬間、足元の床が縦に抜け、テーブルの席ごとあなたの身体は屋敷の地下へと落下していく…

![]()

エリステア「いけない…!」

後を追い、自ら落とし穴に飛び込むエリステアの姿を見上げながら、吸血鬼は翼に変じようとしたマントで彼女を包み込むのように腕を広げた。

![]()

エリステア「アネモネ…。アネモネ…大丈夫ですか!?ああ、良かった…意識が戻ったのですね。ごめんなさい、まさかこんなことになるなんて…。お父様ったら、一歩間違えば怪我では済まない事態になっていたかもしれないのに、あのような仕掛けを…」

![]()

アネモネ「ふ、安心せよ。我にとって、あの程度の落下など大したことではない。それより、そなたこそ随分と無茶をする。綺麗な肌に傷が付かなくて良かったのである」

![]()

エリステア「…もう今日という今日は許しません。直接会って、きっちり問い詰めなければ。何はともあれ、一刻も早く脱出しましょう、アネモネ」

![]()

アネモネ「う、うむ…」(大人しいほど怒ると恐ろしいというのは真実であったか…)

![]()

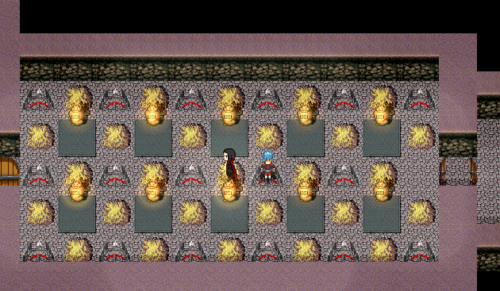

アネモネ「これは凄まじい数であるな。浮遊エンチャントが付いた装備をしているか?」

エリステア「ええ、ご安心ください。それにしても、これだけの罠、一体どうやって用意したのかしら…」

![]()

アネモネ「ぬわーっ!あっついのである!?」

![]()

エリステア「モンスターまで居るなんて…!おまけにポーション投げで幾多の冒険者を苦しめたかぼちゃをこんな大量に…」

![]()

アネモネ「かぼちゃのうっとうしさなど慣れておるわっ!我が受けてやろう。エリステア、後ろにいるがよい」

![]()

エリステア「ですけど…」

![]()

アネモネ「我はエリステアを守ると、そなたの父に宣言した。だから、守らせてくれ」

![]()

エリステア「は、はい…」 さっきから胸がドキドキして熱い気がする。いつもと違う赤い目が自分を見つめるせいだろうか。

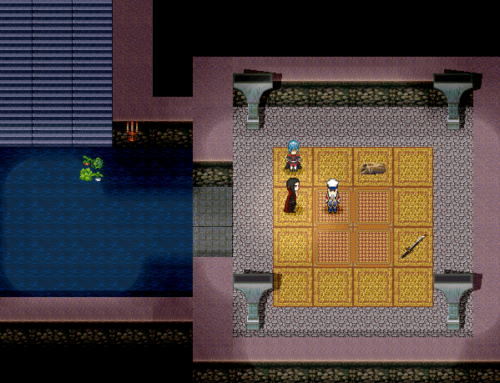

ロムン「…!あの罠地獄を抜けてここまで辿り着いたか…!少しはやるようだな。しかし、最後の関門はこの私だ。エリステアが欲しくば、私を倒してみせることだアネモネ君。死ね!」

![]()

エリステア「…アネモネ。多少、手荒でも構いません。お灸を据えてあげて下さい」

![]()

アネモネ「はははっ…元気な父親であるな~」

ロムン「いますぐ家から出ていけーっ!」 食塩水を投げた。 あなたに見事に命中した!

![]()

アネモネ「しょっぱ~。…ただの塩水であるか。清められてる塩だったら、少しは効いたかもしれんが…。ふふっ、今日はよくびしょ濡れになるであるな。水も滴る超絶美形というやつか」

ロムン「何を言っているんだ?偉そうな話し方をしおって、それが貴様の本性か!」

![]()

アネモネ「…疲れた。ああいうのは気まぐれでもやるものではないな、ストレスは美容に悪い。ので、貴様をミンチしない程度に殴っておく」

ロムン「な…っ!?」 信じらない速さで振り回される大剣。刃が無い部分が暴走親父の腹に容赦なく叩き込まれた…!

ロムン「うーん、私は認めん…認めんぞぉ…」

エレンシア「はぁ…本当に困った人ねぇ…」

エレンシア「…眠っているわ。年甲斐もなくはしゃいだから、きっとその反動ね。心配しなくても、明日になれば元気に起き上がって来るでしょう」

![]()

エリステア「そう、ですか…」

エレンシア「今日は散々な里帰りになってしまったわねぇ…。あなたもそうだけど、例の”彼”にも苦労をかけたわ。…父親があれでは、恋人の振りも大変だったでしょうに」

![]()

エリステア「————…!…お母様、どうして知って…」

エレンシア「それぐらい分かるわよ。あなたの母親ですもの。大人になっても演技の方はまだまだね、エリステア。行動の一つ一つに彼への遠慮が見て取れましたよ?長年連れ添った恋人同士なら、あんな振る舞い方はしないでしょう」

![]()

エリステア「………」

エレンシア「好きなんですね、彼のことが…」

![]()

エリステア「よく、分かりません…。私には自分のこの気持ちが何なのか、上手く説明することが出来ない…。彼にそんな想いを抱いて良いのかも、正直、判断が付きません」

エレンシア「今まで仕事一筋だったあなたが、急にお洒落になんか気を遣って、見違えるくらい女らしくなって…。…だけど彼を不慮の事故で失った時のあなたの姿は、痛ましくてとても見ていられなかったわ…」

ずっと娘に言いたくて、言えなかった言葉だ。

エレンシア「本当は泣きたくて仕方なかったでしょうに。無理をして、涙を仮面の下に押し込めて…まるで彼を止められなかった自分を責めるように、ただひたすら、自らの責務に没頭していった…」

夫があそこまで娘を心配し、過保護になってしまったのはそれが原因かもしれない…

エレンシア「怖かったわ…。いつかあなたが壊れてしまうんじゃないか…。このままあなたが、私たちの手の届かないどこか遠くに行ってしまうんじゃないかって…。そんな風に変わっていく実の娘を、私たちは救ってあげることが出来なかった…」

![]()

エリステア「お母様…」

エレンシア「…だけど何時からかしら。少しずつだけど、あなたは日々の生活の中で本来の自分を取り戻してくれた。王宮で朗らかに笑うあなたの姿を見かけたとき、私は心の底から安心したわ。ああ…この子はもう大丈夫なんだって。…今思えば、あれは今日来てくれた冒険者さんのおかげだったのねぇ…」

![]()

エリステア「いつも他人のことを気遣って、その為に損な役回りばかり引き受けて…見ているこちらの心配なんて気にも留めてくれない、困った人…。そんな彼の力になりたく、私は…。だけど、だからこそ…。私は、あの人に惹かれてはいけないんです」

エレンシア「エリステア…?」

![]()

エリステア「…ごめんなさい。そろそろ、王宮に戻らなくては。目が覚ましたらお父様に伝えて下さい。久しぶりに顔を見る事が出来て嬉しかった…次からなるべく手紙の返事を書くようにする、と」

エレンシア「…そう、それはお父様も喜ぶわ。達者でね、エリステア…。仕事に精を出すのも良いけれど、くれぐれも無理をしないように。自身の身体を厭いなさい」

![]()

エリステア「はい、お母様もお元気で」

エレンシア「エリステア」

![]()

エリステア「…?」

エレンシア「貴方は自らの本心が分からないと、先ほどそう言いましたね。今日、彼と連れ立って家に帰ってきた時の貴方は、とても幸せそうに笑っていましたよ。…自身の欲する所が知りたいというのなら…きっと、それが全てではないかしら」

![]()

エリステア「————…」

そうなのかもしれない。答えなんて、既に分かり切っているのかもしれない…。けれど私は、決してこの感情を認める訳にはいかないのだ。

だから、せめて私は彼を傍で支えよう。三年前、彼が私にそうしてくれたように、今度は私が彼の力になろう。それが例え、胸の内で燻る想いを殺す事に繋がるのだとしても…。

![]()

エリステア「それでも、私は———…」

小さく呟いた彼女の言葉は夜風に消え。月の光は静かにエリステアの顔を照らしていた。どこかで羽ばたきの音が聞こえ、その方を見ると一匹の蝙蝠が去っていく姿が見えた。

コメント