![]()

アネモネ「最近ぶりだな。アルハザードよ」

アルハザード「そうね。貴方の顔は見慣れてしまって、喜びも驚きも感じないわね」

![]()

アネモネ「冷たいなぁ。雪が静かに降る夜、2人きりで。隠すべきものを見せ合い、熱いひと時を共にした仲じゃないか」

![]()

マリー「…っ!?」

アルハザード「……ゲームのことよね?そこの…マリーさんだったかしら。驚いているじゃないの」

![]()

マリー「ああ…そうか。この前、言っていたカード勝負のことか」

![]()

アネモネ「間違っておらぬだろう?それでは再戦だ」

アルハザード「懲りないひとね。同じ結果になると、そう思うのだけど」

![]()

アネモネ「ふふふ、そうだ。前回と同じでは退屈であろう。だから、マリーを連れてきたのだ。今回はこいつが脱ぐぞ」

![]()

マリー「…そんなこと聞いてないぞ」

![]()

アネモネ「今、言った。嫌なのか?…ならば、仕方ない。やはり我が脱ぐとしよう」

![]()

マリー「脱ぐのは絶対なのか。……わかった。私がやる」

アルハザード「あら、もっと焦らすと思ったわ」

![]()

アネモネ「我も驚きだ」

![]()

マリー(結局、魔女と吸血鬼の玩具にされるだろうからな。参加した方がマシだろう。…多分)

穏やかな表情は消え、代わりに恐ろしいほどの威圧感ある微笑みが、魔女の麗しい顔に浮かぶ。一瞬、瞳が蒼く燃えたように見えたのは気のせいか…?冷や汗を流すマリーはひそめた声で、アネモネに聞く。

![]()

マリー「おい、勝てるのか?」

![]()

アネモネ「美女に裸を見せつけるのも愉快だぞ?もちろん、合法でな」

![]()

マリー「本気でやらないなら、帰るぞ」

![]()

アネモネ「ふふ、我を本当にそんな奴だと思ったのか?マリーよ、安心して脱げ。我の勝利を目撃せよ」

![]()

マリー「…。頼もしくも最低だ」

戦いは始まった。カードを選び、開示するだけの簡単なゲーム。だが、その間にあるのは白熱とした攻防だ。負け続ければ、服を一枚脱ぐ。隠した部分がさらけ出される。そこにあるのは娯楽か、プライドか、恥じらいか。すべてを暴かれてしまうのは、どちらなのか…。

![]()

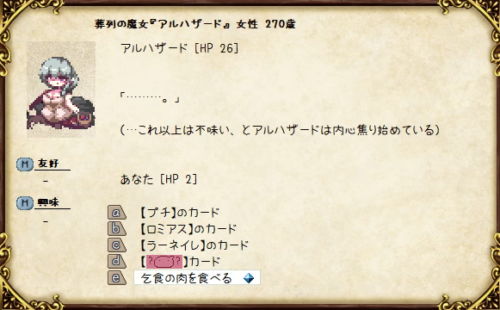

アネモネ「ぬう。HP2とは」

アルハザード「うふふふっ。可愛らしい下着を付けているのね」

![]()

マリー「…。こんなことでお前を疑いたくないのだが…!」

![]()

アネモネ「ははは、せっかちな奴だな。乞食の肉を食べれば10ポイント回復だぞ。まだまだ勝負はわからぬ」

吸血鬼は笑う。心底、愉快そうに。対照的にマリーは不安そうな顔だ。その光景に、アルハザードは何か違和感を覚えた。この状況を楽しんでいる…としても、アネモネはあまりに余裕しゃくしゃくだ。それとも…勝利を確信している?アルハザードは不思議とそう思えてしまった。だとしたら、どんな方法で勝つつもりなのか。

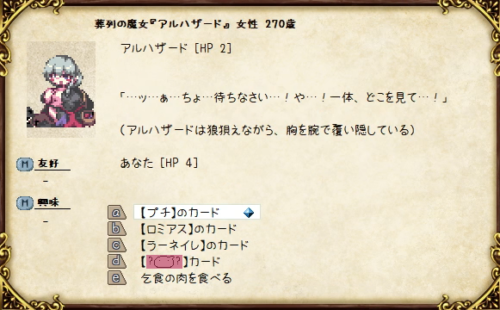

そう思考している間にもゲームは続き。気がつけば、アルハザードのHPは2になっていた。魔女は焦った様子で、脱いだ衣服をかき寄せ、ほぼ露わになった己の身体を隠す。脱いだ格好のままであるアネモネ側としてはルール違反だと思える行為だが、その姿を眺めるのも一興だ。

アルハザード(何が起こったの…!?)

![]()

アネモネ「…ふふ、ははははははははっ!」

時は少し遡る————

![]()

アネモネ「それで超絶美形吸血鬼…つまり我の活躍によって、世界の脅威は去ったのだ」

ミラル「ほほう。すごいのう、すごいのう…!」

![]()

マリー「…いつまで話しているんだ?今日は魔女の元へ行くと言ってなかったか?」

![]()

アネモネ「すまんな。後少しで終わる。…この男は素晴らしい職人でな。創作の刺激になる冒険譚を話した報酬に素晴らしいものを交換してくれるのだ。それを土産に持っていけば、きっと彼女は驚いてくれるだろう」

![]()

マリー「そうだったのか。じゃあ、私は外に出ているよ。…長話に眠くなってきてな」

![]()

アネモネ「ああ。行くが良い。元気な子犬のように雪原を走り回れ」

![]()

マリー「ちょうど良い棒を見つけたら、お前の心臓に届けるよ」

少々物騒な冗談を言いながら、マリーは眠気覚ましに冷たい空気が迎える屋外へ出た。

![]()

アネモネ「さて…。ドワーフよ、まだまだ我の話を聞きたそうな瞳をしているが。ここら辺で、一旦終わりにしようではないか」

ミラル「いやあ、すまないの。そんなに引き止める気が無かったが、嬢ちゃんの話はどれもこれも刺激的での。すっかり無くなっていた創作意欲が湧き出て、新しい作品が作れそうじゃ。また聞かせてくれると助かるのう。…おっと、また長話をしてしまったの。それで、何が欲しいのじゃ?わしが作った武具に、暇つぶしに覚えたカードゲームの極意…」

![]()

アネモネ「そうだ。カードゲームである!」

ミラル「?」

吸血鬼は嬉々として習得した。カードゲームの極意を。相手の心理を見抜き、油断させて、不意を突き。より相手にダメージを与える方法。そして————イカサマ!

![]()

アネモネ「これでターンエンドだぁ!ふはははははははははははっ!ふはーはははははははははははははっ!!」

隠し持っていたカードをオープンする。それは、

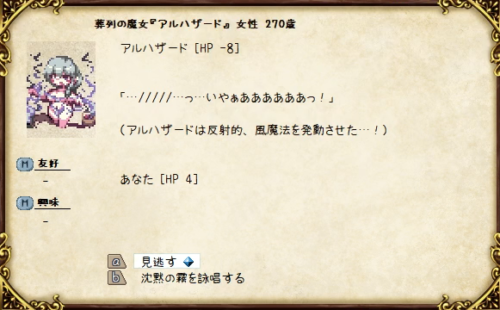

ミステリアスなベールは剥がれ、ただの乙女のように悲鳴を上げるアルハザード。咄嗟に唱えた風の魔法は動揺のせいか、彼女らしくない粗があり。脆いものだ。沈黙の霧を唱えたら、かき消せるだろう。

![]()

アネモネ「…」

吸血鬼はそれはそれは楽しそうに笑い…。呪文を唱えた。

![]()

アネモネ「勝ったぞ…!我らの勝利だ!ははははははははははっ!!」

![]()

マリー「私を含めるな」

アルハザード「………」

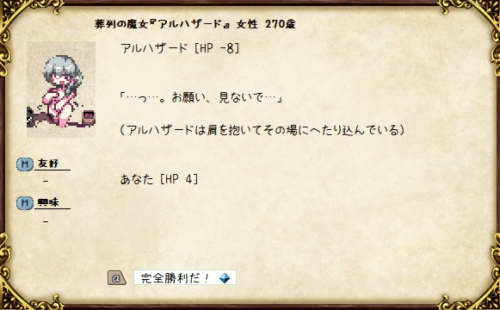

ついに入手した魔女のパンティ…《アルハザードのベビードール》を握り、喜ぶ吸血鬼。アルハザードは無言でローブの乱れを直しながら、目を合わせずに、するすると黒い裾に腕を通していく。

アルハザード「………。気は済んだかしら…?」

ややあって、ぽつりと気まずそうにこぼれた声。いつもどこか憂いを帯びた魔女の瞳にも、この時ばかりは珍しく恨みがましい感情の色が灯っていた。…そして若干の羞恥の名残も。

アルハザード「失態だったわ。つい取り乱してしまった…。こんなもの、見られたところでどうという事もないのにね」

![]()

アネモネ「何を言っているのだ。女神の誕生のように美しかったぞ。そなたの」

アルハザード「あなた、また怒られたいのかしら?………」

魔女はしばし考え込むように急に黙る。怒っているというより…何か気付いたような。そんな沈黙。そして、困惑した様子で口を開いた。

アルハザード「…まさかとは、思うけれど…。あなたは私に”女”を感じるの?こんな人の皮を被っただけの異形の裸体を見て、その、欲情すると…?」

![]()

アネモネ「…そなたは美しい。抱きたい」

あまりにもストレートな言葉。しかし、魔女の顔に浮かぶのは嫌悪ではなく…。落ち着かない様子で再び目をそらし、白い頬が朱に染まる。

アルハザード「悪いけど……今はあなたとまともに会話出来なそうもないの。お願いだから少し席を外して貰えないかしら」

![]()

アネモネ「…わかった。それでは、また会おう。アルハザード」

ミラルの交換にあるカードゲームの極意1でダメージが上がり、極意2で核爆弾(ダメージ10)を入手できます。それでも運が絡むので、普通に負けることがありますね。ちなみにアルハザードのHPを-8か-9にすると、完全勝利の隠し演出を見れます…けっこうシビアな条件ですよね。上記で見せていますが、自分で頑張って、ご褒美を見るのも楽しいですよ。

![]()

マリー「…はぁ。疲れた」

![]()

アネモネ「なんだ?刺激が強かったか?妻子持ちには」

![]()

マリー「……あんなことを言って、エリザへの罪悪感はないのか!?」

![]()

アネモネ「無い、と思ったか?だがな、彼女を理解したいのだ。…彼女以外の魔女たちを知ってるだろう。話を聞かなくなった後では遅い」

![]()

マリー「それは…そうだが。……いや、お前。アルハザードさんのパンティを懐にしまっただろう!」

![]()

アネモネ「はははは。頑張った我へのご褒美であるぞ~」

![]()

マリー「…エリザに話しておく」

![]()

アネモネ「そ、そうだ!お前にも触らせてやるぞ~」

![]()

マリー「私の話を聞いてなかったのか?」

![]()

アネモネ「ぬわー」

後日、小屋に訪れると、アルハザードはすっかり元の調子を取り戻しており、カードゲームで見せたあの狼狽ぶりなど嘘のように、静かな口調で語りかけてくる。

アルハザード「この前、言い忘れてしまったのだけど。一度、行ったことがある場所をよく探してみなさい」

![]()

アネモネ「突然だな。…この前と同じ意図か?」

アルハザード「さあね?見落としている冒険者への助言かしら。更にヒントを言えば…”食材”よ」

![]()

アネモネ「ふむ?」

~クッキングケイブ~

![]()

アネモネ「食材で思い浮かぶものといえば…ラーネイレの料理のために向かったネフィアだな。そして、見つけたぞ。隠し部屋をな」

![]()

ドラクル「おかしな場所でございましたが、魔女に関係していたのですね」

![]()

エリザ「そういう童話がありましたわね。お菓子を食べたら、魔女に食べられてしまうのかしら?」

![]()

マリー「もぐ…え?そうなのか……もぐもぐ」

![]()

アネモネ「……マリーよ。空腹だったのか」

![]()

マリー「ここに来るのは初めてだから。珍しくて…つい、な」

![]()

アネモネ「今夜は阿呆の人肉食だな」

![]()

ドラクル「それは素晴らしいでございますね」

![]()

ジル「わーいですです!」

![]()

マリー「冗談だよな…?」

![]()

エリザ「大丈夫ですわ。いざとなったら、かまどに突き落としてやりますから」

![]()

アネモネ「ひえ」

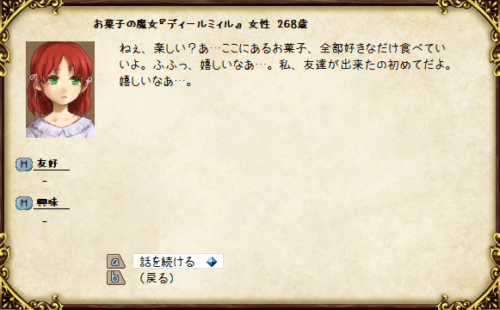

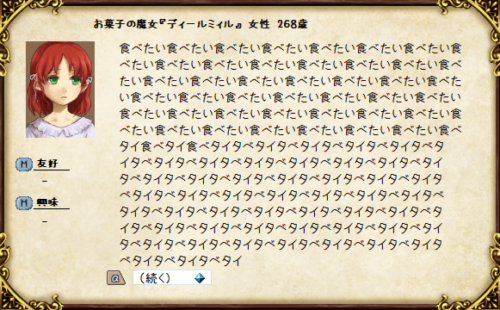

階段を降りた先にあった部屋は生活感がある家具が並び。奥には扉があり、そこを開けると…1人の少女が居た。こちらを見て揺れる鮮やかな赤髪。緑色の瞳はきょとんとしており、吸血鬼たちの来訪に驚いている様子だ。

赤髪の少女「…?あなた、だぁれ?ううん、そんなことどうでも良いか。ずっと1人で退屈してたの。あなた、私の話し相手になってくれる?」

![]()

エリザ(どう見ても普通の女の子ですけど…今までの出来事から、この子が魔女でしょうね…)

![]()

アネモネ「構わぬよ、愛らしいお嬢さん。だが、名を聞かせてくれたらな」

赤髪の少女「ミィル…ううん。ディールミィル。これでいい?」

![]()

アネモネ「素敵な名前だ。ミィルと呼んでよいか?」

ディールミィル「あ……うん。いいよ」

![]()

アネモネ「我はアネモネ。よろしくな、ミィル」

ディールミィルは魔法で次々とお菓子を作り出し。アネモネも貰ってばかりでは悪いと、バーベキューセットで様々なスイーツを作った。どこからかティーセットを用意したドラクルも紅茶を淹れる…。魔女とのお茶会は意外なほど、和やかなものであった。

![]()

エリザ「んん、美味しい~」

![]()

マリー「もぐもぐ…そうだな」

![]()

アネモネ「そなたたちは相変わらず、食べる係りだな」

![]()

エリザ「当然ですわよ?」

![]()

アネモネ「そうかそうか、エリザは食べてしまいたいのか?なら、じっくりと…その愛らしい舌で。我(の料理)を味わうと良い」

![]()

エリザ「な、何を言ってますの!馬鹿!阿呆吸血鬼!!」

![]()

アネモネ「ぬわぁっ!?エリひゃいたたたたたたたたたたたっ!!」

エリザにつねられて餅のように伸ばされるアネモネの頬。ディールミィルはそんな吸血鬼たちの日常光景に小さく笑う。

ディールミィル「…」(楽しい…こんな風に囲んで食べるのはいつぶりだろう。ああ…すごく楽しい)

![]()

アネモネ(……だいぶ我らに心を許している様子だな。…もうひと味、加えてみるか)

吸血鬼は懐から濃いピンク色の小瓶を取り出す。それは媚薬+64。持ち歩いているものがこれだけだった。本当に。きっと多分。先ほど調理したパフェにひと舐め程度垂らせば充分だろうと、慎重にそっと瓶を傾け…

![]()

ジル「マスター!ボクも手伝いますよー!!」

![]()

アネモネ「…っ!?」

![]()

ジル「あ、次のお菓子が出来たんですか!僕、運びますねー」

![]()

アネモネ「ま、待つのだ!ジル!!」

![]()

ジル「はわわわっ!?」

本気で焦った吸血鬼の叫びに少年は驚き。手を滑らせた。媚薬+64をたっぷり浴びたパフェは空中で回転し…その中身はディールミィルの顔面にぶちまけられた。

生クリームにまみれた顔は、恍惚と桃色に染まり。熱にとろけた緑の瞳から涙が零れる。その姿は、まるで…汚されてしまった無垢。そんな危険な光景が吸血鬼たちの眼前にあった。

![]()

アネモネ「…」

![]()

マリー「これは…以前聞いた媚薬+64の効果………お前っ!」

![]()

アネモネ「そんな目で我を見るな。わざとではない。大部分は事故である」

![]()

エリザ「どっちにしろ、あなたの持ち物ですわよね?最低ですわ…!」

![]()

ジル「あ、あのぅ…僕が」

![]()

アネモネ「いや、我の責任だ。そなたは悪くない。ミィルよ、すまなかった。お詫びになんでも…」

ディールミィル「…ああ…。……ああぁ…あああああああっ…」

![]()

アネモネ「本当にすまない。なんとか解毒して…」

心配した吸血鬼は、様子がおかしい魔女に近づく。媚薬が原因で高熱になっているかもしれないと、アネモネは手を伸ばす。無警戒に、無防備に。ディールミィルは虚ろな目でじっと近づく白い手を見つめ。そして、ごくりと喉を鳴らし———噛み付いた。

![]()

アネモネ「なっ…!?」

思いもしなかった攻撃に、吸血鬼は手を引き離そうとするが、ディールミィルは幼い少女の歯だと思えないほどの力で噛みつき続ける。みちみちと、みちみちと、歯に挟まれた指の肉が悲鳴を上げ…ついには千切れた。魔女はその肉を口の中に含み、何度も何度も咀嚼する。愛しそうに、味わうように。そして、名残惜しそうに飲み込んだ。

ディールミィル「美味しい、美味しい…どこか懐かしくて」

![]()

アネモネ「ミィル…?」

ディールミィル「……もっと食べたいなあ。食べたい食べたい食べたい食べたい」

唇から真っ赤な血を滴らせ、同じ言葉を繰り返す姿は狂気に満ちていた。一体、彼女の身に何が起こってしまったのか。…そして、魔女は呟く。

ディールミィル「…いただきまぁす♪」

その瞬間、彼女の小さな身体から禍々しい力が溢れ出した。魔力の激流に飲み込まれた一行の脳裏に、可哀想で恐ろしい、世界に見捨てられてしまった魔女の記憶が流れ込んできた。

彼女はお菓子が大好きな女の子だった。優しい家族に囲まれ、なに不自由なく育てられた、純粋で思いやり深い女の子だった。

???「ミィル、君はご飯を食べるとき、本当に嬉しそうな顔で笑うんだね」

ディールミィル「うん、お兄様!だって美味しいものを頬張った時、誰だって、幸せな気分になれるでしょう?そんな風に世界中の人が嬉しい気持ちで満たされれば、きっと誰も喧嘩なんてしなくなると思うの。美味しい、美味しいって。皆、笑い合って生きていけたら、それは凄く素敵なことじゃない?」

そう言って屈託なく笑う少女の言葉を、兄は決して否定しなかった。世界には食事などでは満たされない…満たされようがない、しがらみや悪意があることを知るには、まだ少女が幼すぎたからだ。その気づかいが、後に自分へと跳ね返ってくることも知らないまま…。

…ある日、彼女は街角で1匹の白い猫を見かけた。穢れひとつない、雪のような毛並みを持つ子猫だった。

ディールミィル「こんにちは、猫さん。あなたは一体どこから来たの?」

…思えばこの時から、彼女の歯車が狂い始めていたのかもしれない。これは記憶…。可哀想で恐ろしい、世界に拒絶されてしまった”魔女”の記憶。次の瞬間。大口を開けて子猫の首筋に歯を突き立てる女の子の姿に、母親は金切り声に似た悲鳴を上げた。

ディールミィル「美味しい、美味しい」

少女の母「なにを…なにをやっているの、ミィル!すぐにその手を放しなさい!早く!」

ディールミィル「…?どうして、お母さま。この仔、こんなに可愛いのに。こんなにちっちゃくて、愛しくて、とってもとっても美味しいのに…」

———少女には「愛すること」と「食べること」の、「愛情」と「食欲」の区別がついていなかったのだ。

その日から、周囲の女の子を見る目が変化した。口元を真っ赤に染めてニコニコと笑う彼女の姿を人々は畏れ、忌避し、迫害した。

ある朝、甘えるような声と共に、女の子は母親の肩にも歯を突き立て、嬉しそうにその肉を噛み千切った。女の子の周囲から、1人、また1人と…。人の声が、温もりが、流れ出すように消えていった。

ディールミィル「だけど分からないの。一体、何が悪かったのか…。なんで皆があんなに怒っているのか…いくら考えても分からないの。……きっと私が壊れているから」

少女の兄「違う。そんなことがないよ、ミィル。君は何も悪くない。悪いのはミィルのことを分かろうともしない大人たちだ」

それに彼らは怒ってなどいない。…恐れているのだ。自分たちの理解を越えた彼女という存在を。恐怖に飲み込まれる前に、殺意として刃で自らを武装して…。ミィルは悪くなんてない。だったら、彼女はどう生きれば良かったのだ。他にどんな生き方があったというのか。

人としての範疇を越えた彼女なら、あるいは栄養を摂取せず活動を続けること自体は可能かもしれない。それでも、彼女の「心」は死んでしまう。誰も愛さず、愛すことを許されず、周囲を人々に囲まれながら、しかし誰にも愛してもらえない…。そんなもの、本当に生きていると言えるだろうか。優しい子なのだ。名も顔も知らない誰かの悲劇を想って涙を流せるような…純粋で、まだとても幼い女の子なのだ。

少女の兄「大丈夫だ、ミィル…。僕がずっと傍に居る。誰が君を見捨てようと、僕だけは君を変わらず愛してあげる。だから、何も心配しなくていいんだよ」

ディールミィル「お兄さま…」

少年は顧みるべきだった。この小さな怪物に愛情を注ぎ続けるという行為の意味を。ソレはいつだって突然だった。普段、ディールミィルという容れ物を満たしている”愛”という感情が、器からこぼれ、溢れ出す瞬間。乾きが渇望へと塗り替わり、目の前の存在が愛しくて愛しくて堪らなくなる。柔らかそうな頬へ、真っ白な太腿へ歯を突き立てる。一度、ソレを自覚してしまったらもう止まらない。止められない。そう…”例外はない”のだ。

ディールミィル「ああ、美味しい…美味しい…今まで1番…。この世にこんな美味しいものがあったなんて…!」

真っ赤に染まる地面。四散する肉片。組み敷いた、かつて兄だったものに齧りつき、味わうように咀嚼し、嚥下する。

ディールミィル「すごい…どうしてこんなに美味しいんだろう。あは…本当に…。涙が…出ちゃうくらい…」

こうして彼女は完成した。坂道を転がり落ちるように。敷かれたレールを歩むように。”ミィルは悪くない”かつて1番に愛していた少年の言葉を心のうちに刻みつけて…。

—————この日、少女は永遠を生きる《魔女》の1人になった。

![]()

アネモネ「……は、ははははははははははは。やるではないか。我の血肉を喰らうとは。ふははははははははははっ!」

![]()

マリー「アネモネ…」

すべてが裏目だった事実に哄笑する吸血鬼に、マリーは不穏な気配を感じ。声をかけようとしたが、それより早く、エリザは傷付いたアネモネの手を取り。回復魔法を唱える。細い指は温かな癒しの光に包まれ、みるみる欠けた肉が再生する。元通りになったが、エリザは離そうとせず。大切そうに、両手でアネモネの手を包み込んだ。

![]()

エリザ「笑ってる場合ですの!あなたがまた食べられるなんて嫌ですわよ!」

![]()

アネモネ「…ああ、そうだな。すまなかった。気を引き締めるとしよう。……どういう過去があろうと、大人しく食われる気はない。魔女を燃やすぞ」

![]()

ドラクル「我が主の一部を食べるとは許しがたいことです。やりましょうか」

![]()

ジル「まったくそうですよー!!マスターを傷つけるなんて!…焦げカスのミンチにしてやる!」

![]()

マリー「…考えている暇は無いようだ」

それぞれの想いの胸に、戦闘の構えを取る一行。《暴蝕の魔女》となったディールミィルは笑うように大口を開けた———!

コメント