真夜中の司書室に、羊皮紙をめくる乾いた音と、疲れが見えはじめた短い溜息がひとつ。チロチロと揺れる燭台の明かりの中、エリステアが呻くように独りごちる。すでに王宮内に人影はなく、静寂に支配された帳の中、彼女は懸命に積まれた資料と格闘を続けていた。

古文書とネフィア群の伝承を綴った資料の余白にインクを走らせる。冒険者アネモネが空白の時代(ナーク・ドマーラ)の遺跡から持ち帰った情報———…封印された文明期の謎と、星の破壊の抑止の鍵が眠るというネフィアの座標の特定は、長年この領域の研究に携わってきた彼女をして、困難を極めていた。

![]()

エリステア「”ナークの太陽”か…。いち歴史家として興味が尽きない題材ではあるけれど、存在そのものを秘匿された時代の遺跡をゼロから探し当てろ、なんて…。まるで雲を掴むような話だわ…」

…とはいえ、手掛かりが全く無いわけではない。アネモネの報告書を紐解けば、レム・イドの生き残りであるという生化学者は、件の遺跡をヌーロス採掘場と呼んでいたようだ。

“ヌーロス”とは、”大いなる太陽(ヴァーラ)”を周回する複数の天体衛星を指し示す言葉。そして、エーテルがレム・イド紀において主要に利用されたエネルギー資源だとすれば、採掘場がひとつしかない事の方がむしろ不自然だと思えてくる。

![]()

エリステア(…こうは考えられないだろうか。エーテルの収穫地として利用されていた、かの遺跡と同様の施設が、まだ別座標に点在し、それらの成果を一カ所に集約、分配するパイプラインの統合体のようなものが、かつてこのイルヴァの何処に存在していた。それこそが、”太陽(ヴァーラ)”を意味するネフィアの正体なのだとしたら…)

…はあ、冷え切った夜のしじまに白い吐息が漏れた。

![]()

エリステア(…飛躍していますね。今日はこの辺りにしておきましょう)

まずは実際に遺跡を探索したアネモネにも意見を聞くべきだろう。ここひと月ほど、ロスリアの密偵がティリス内の遺跡群を嗅ぎ回っている、という報告をたびたび耳にする。ヴァリウスの目的は定かではないが、そうであればなおの事、取れる先手は打っておきたい。

![]()

エリステア(ロスリアの探し求めるものが、”ヴァーラ”か”ヌーロス”か、あるいは別の何かなのか…。いずれにせよ、先に目的の遺跡を見つけ出し、踏破することで我々が主導権を握れる可能性は高い。地の利は圧倒的にこちら側にあるのだから)「問題は————…」

物憂げに…。翳る表情を浮かべ、エリステアは地図に書き込まれたとあるネフィアの座標に目を向けた。数多の冒険者や遺跡荒らしがこの地に出入りするようになった現在、未開のまま残された史跡はティリス内にも決して多くはない。…その塔は、古代より語り継がれ未だ侵入者を拒み続ける、そんな数少ない秘境のひとつだった。

レシマス。ベロンと並び称され、ティリスにおける不帰の迷宮の代名詞とされる魔性の塔。人間の感情を取り込み、自らの糧として弄ぶ醜悪なるネフィア…。

![]()

エリステア「…っ…」

まるで忌まわしいものでも見るかのように、彼女は唇を噛み、小さく顔をそらすのだった…。

資料館によれば、イルヴァは大きさが異なる3つの太陽を軸とした星系に存在し。ヴァーラ(太陽)の周囲をサウラ・ヌーロス(小太陽)が回っているということ。月もルシ、リュン、ミーエスユと、3つ在り。姉妹月ラクリナというのもあったが、神々の実験によって破壊され、現在は破片が漂っている状態らしい。イルヴァの空はかなり賑やかな光景のようだ。

![]()

アネモネ「エリステアよ。久しいな、元気にしておるか?」

![]()

エリステア「あら…手紙を出した翌日に来られるなんて、嬉しいですね。私は見てとおり文献に埋もれる日々を過ごしていますよ」

![]()

アネモネ「美人に招かれたら、馳せ参じるのが礼儀よ」

![]()

エリステア「うふふ。相変わらず面白いひとね。それではこちらにどうぞ。紅茶を飲みながら話しましょう」

湯気を立てるティーカップをテーブルに置き、思案するようにエリステアは手にした資料に何事か書き込みはじめる。彼女との打ち合わせが始まってから、一刻と少し。活き活きとしたその表情に退屈の色はなく…。孤島で目にしたエーテル採取場の印象をひとしきり述べた吸血鬼は用意された紅茶にようやく口を付けはじめる。

![]()

アネモネ(そういえば…最近、飲酒ばかりで紅茶をゆるりと飲んでなかったな)

…司書室の隅にはうず高く文献の山が積まれていた。エリステアは研究に没頭する際、比較的よく見かける光景だ。どうやら彼女は整理整頓が得意な質ではないらしい。惨状と言ってもいい本棚の荒れ様を眺めながら、吸血鬼はこの部屋を初めて訪れた日の事を思い出した。

3年前に王城に足を踏み入れた折も、エリステアはネフィアの調査に打ち込むあまり、話しかけるこちらの声に気付きもしなかった。当時はこの独特なテンポを持つ歴史研究家との対話には随分と苦労させられた覚えがある。

![]()

エリステア「?…どうかしました?なんです、その顔は…。さては、また何か失礼な事を考えていますね…?」

![]()

アネモネ「美しいエリステアと飲む茶は美味であると思ってるだけだぞ?」

![]()

エリステア「え…?その…からかわないでください」

エリステアは今でこそ公私ともに、パルミアにおいて吸血鬼が親交を深くする人物の1人だが、その第一印象はお世辞にも良いとは言えないものだった。出会ったばかりの彼女はこれほど率直に自身の本心を口にしただろうか。レシマス探索の報告を聞くその目には、常に形にならない”焦り”のようなものが宿っていた気がする。それはヴィンデール掃討作戦の刻限に追われ、彼女が本来の余裕を失っていたからなのか…。あるいは別の————…

![]()

エリステア「私をジッと見て、どうされたのですか?」

![]()

アネモネ「ぬぅ?ああ、そなたに見惚れていた」

![]()

エリステア「もう…いい加減にしてください」

そろそろ真面目な話に戻そうと思い、アネモネは机の上に広げられた地図に視線を移す。几帳面に様々なメモが書き込まれたその図面の内…。海岸線の最東端に見覚えのないネフィアを見つけた吸血鬼はなぞるようにその名を口にする。

![]()

アネモネ「追憶の塔イピルナ…?」

その文言を聞いた瞬間、彼女の顔色が明らかに変わった。

![]()

エリステア「———!それは…。近頃、見つかったまだ調査中のネフィアで…階層も浅く貴方に探索を依頼するほどでは…」

歯切れの悪いエリステアの返答とは裏腹に、”塔”に付けられた情報量は膨大だった。ティリス内の名のあるネフィアはあらかた探索し尽くした筈だったが…。

![]()

アネモネ「とてもそう思えんが?」

![]()

エリステア「…貴方に誤魔化しは効きませんよね。その塔に行きたいのでしょう。ですが、許可できません。あなたに向かってもらうネフィアはまた別に用意してあります」

表情を硬くし、エリステアは一方的に会話を打ち切ってしまう。しかし、吸血鬼は興味惹かれるように情報が記された地図を見つめ———

![]()

エリステア「———駄目ですっ!」

声を荒げたエリステアは地図を取り、もう見えないように巻いてしまった。普段の彼女からはとても想像のつかない、絞り出すようなその声量。自分でも信じられないという風に口を押さえ、エリステアは小さく後退る。

![]()

エリステア「あ…ごめん、なさい。大きな声を上げてしまって」

![]()

アネモネ「いや、我も遠慮が無さ過ぎたな。すまぬ」

![]()

エリステア「…今日は打ち合わせはここまでにしましょう。次の予定が決まった際には此方からご連絡します。それまで、貴方は待機していてください…。…くれぐれも早まった事はしないでくださいね」

早口でそれだけ告げると、エリステアはアネモネを置いて司書室の外へ走り去った。様子がおかしい彼女のことが気になったが、追いかけても口を閉ざしたままだろう。そう考えた吸血鬼は帰ろうと扉を開き、歩み出すと…大きな影が視界を遮った。

![]()

アネモネ「…そなたは」

どうやら先刻のエリステアとのやり取りを見られていたらしい。彼女らしからぬ態度に何か思い当たる節があるのか、パルミア少将コネリーは眉を寄せながら、言い淀むように立ち尽くしている。

コネリー「…エリステアのこと、あまり責めないでやって欲しい。あれはお主の身を案じているのだよ」

![]()

アネモネ「我を…?我の実力を知らぬわけではないというのに…」

コネリー「最近のエリステアは何か思い詰めているようでな。やはりお主には教えておくべきなのだろう。ただし、これから話す事はどうか他言無用で頼む…」

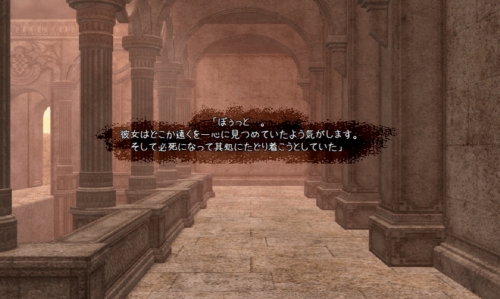

そう前置き、コネリーはエリステアがけして打ち明けようとしなかった塔の仔細を語る。ネフィアの調査機関を管理するエリステアが過去唯一、その解明に失敗したという迷宮。それが“追憶の塔”の異名を持つネフィア「イピルナ」だった。

レシマスと同様、現期文明以前よりその発生が確認され、未だ攻略を果たした者は誰も居ない。塔という性質上、階層数については外観からの推測が可能であり、延床や高さにも限りがある。充分な対策が立てられる場所であるにも関わらず、だ。

…何より特異なのは、侵入者を迎え撃つ、正体不明の防衛機構の”性質”。かつてイピルナに挑み、撤退を余儀なくされた冒険者たちは、そのほとんどが五体満足で帰還しているが、同時に1人の例外もなく精神に何らかの異常をきたしていた。

彼らが、塔の中で一体何を見たのか。問いかけても誰もが口をつぐみ、遠い目を向けた先に答えは無い。ある者は自嘲の笑みと共に、またある者は涙ぐみながら、一様にこう呟くのだ。「あの場所には、自分が喪ったはずの全てがあった」と————…。

![]()

アネモネ「…ほう?」

コネリー「お主がティリスを去った後のエリステアは、見知った冒険者と死に別れる事をひどく恐れていた。レシマス探索でお主の前身を務めていたカラムの件もあったからだろうな。…あの子は雇用する冒険者と自分の間に、一線を引く事が出来なくなっていたのだ。当時、イピルナの探索を引き受けた女冒険者も、エリステアとは最早友人と言っていい間柄だった。彼女はいかにも冒険者然とした豪放な性格で、なにより気さくな女性だった。若者特有の野心を以て、死地に飛び込んでは無謀を名誉へと変え、必死に自らの人生を切り開いていた。物語の中から飛び出してきたような、典型的な『冒険者』だった…」

![]()

アネモネ「”今は”冒険者ではなくなったと?」

コネリー「これは、直接聞いた方がいいだろう。彼女は今…」

~パルミア酒場~

????「————ああ、待たせたね。この時間帯は絡んでくる酔っ払い共がなかなかしつこくて…」

吸血鬼がウイスキーを3杯ほど飲み干したところで、背後から気安く声をかけてくる人物が1人。…約束の時刻はとう過ぎていたが、ウェイトレス衣装に身を包んだその女性は悪びれもせず、こちらに向かって笑いかけてくる。

![]()

アネモネ「わからなくもない。そなたのような麗しい女性とは一晩中付き合いたいと思うからな」

????「そういうお店じゃないんだけど…まあ、アンタみたいな可愛らしい娘に言われるのは悪くない気分ね。なかなか良い飲みっぷりだし」

隣の席に座った彼女の名前はサローネといった。今はすでに引退し、こうして市井の民として暮らす身だが、2年前までは腕利きとして王宮に雇われる程の冒険者だったそうだ。…なるほど、確かにその身のこなしには隙が無い。腰や肩回りの筋肉の付き方も、明らかに武具の使い慣れた者が持つそれだ。

![]()

アネモネ(本当に…美しく引き締まり、健康的で美味しそうだ)

サローネ「話はコネリーの旦那から聞いているよ。イピルナの事だったな。なんとも酒が不味くなりそうな話だが、旦那の頼みなら断れないさね…」

かつて、”追憶の塔”に挑んだ女冒険者。その失敗を機に家業を辞し、こうしてパルミアの酒場の店員として働いているという。

サローネ「エリステアの奴は達者でやっている?…その顔は訳ありって感じだね。まあ、あいつも融通が利かないタチだからなぁ…。まったく損な性格だわ」

![]()

アネモネ「我が尋ねた理由を知らされているだろう?聞かせてくれぬか」

サローネ「…ああ、そうだった。2年前のことだったね。アンタが気になっているのは、アタシがあの塔の中で何を見たのか…。どうして、大きな怪我もないのに冒険者を辞めて、こんな事をしているのか、だろう?そうだな…。気付いちまったのさ。自分の底にあった本当の願いって奴に。同時に思い知らされた。当時の自分がどれだけちっぽけな存在で、状況に酔ってるガキだったかって事に」

そう…確かにアタシは塔の中を進んでいた筈なんだ。いくつもの階層を登り、廊下を越えて———…だけど、何度目かの扉を開いた先、そこにあったのはまったく別の景色だった。見覚えのある、村の一角。朝霧の向こうで稲穂の中みんなが楽しそうに笑っていた。…それは遠い昔に捨てた筈の、故郷の風景だった。

私の実家は代々酒場を営んでいてね。いずれお前が店を継ぐんだって、親父は口癖みたいに私にずっと語っていたっけ。そんな決めつけられたような未来が嫌で、家出同然に街を飛び出して…アタシは当てもない旅に出た。それきり故郷へは戻っていない。自由が欲しくて始めた冒険者家業がようやく軌道に乗った頃、アタシは遠い土地で人伝に親父の訃報を聞いたんだ。

…ずっと気にしないように努めてきた。大したことではないと自分に言い聞かせてきた。だけど、どうだ。あの塔に入った途端、過去がアタシの背後に忍び寄ってきたのさ。

———その幻の中、アタシは酒場の娘として暮らしていた。笑える事に子供まで抱いていた。名前すら忘れたと思っていた幼馴染。そいつと夫婦になった自分が、じっとこちらを見つめてくるんだ。憐れむように、問いかけるように、お前がそれで良いのか、と。

居ても立っても居られてなくなって…。けれど目を離す事が出来なかった。自分がその光景に焦がれていると、心の何処かが理解していたから。頭を抱えて、自我と幻の境界がひどく曖昧になっていることに気付く。霧がかった意識の向こうで、親父や夫に手を振り返して…アタシはいつの間にか稲穂の海の中へ走り出していた————…

サローネ「…記憶の糸はそこでプツリと途切れている。次に目を覚ました時、アタシは王宮の医務室のベッドの上に居た。塔の中層で倒れていた私を、エリステアが無理やり外に引きずり出したと聞かされたのは、それから随分と後の話だ。おおよそ理解はできたろう?あのネフィアが一体、どういった類の危険地帯なのかは。なんにせよ、あの一件でアタシは冒険者業にきっぱりと見切りをつけた。…迷いが出ちまったのさ、自分の進もうとしている道行に。そんな半端者がこの稼業を続けたところで、どうせ長生きなんて出来やしない。分かるだろう?アンタなら、さ」

![]()

アネモネ(どこか後悔していた過去の記憶が影響されるものなのか?しかし…調べる価値はありそうだ)「…ひとつ、疑問がある。エリステアがどうやって脱出したか。聞いているか?」

サローネ「さぁて…?それこそ本人に尋ねてみるのがいいんじゃないかい?救助隊にも相当な被害が出たと言うし、生還したとはいえ、事件直後のエリステアはとても正気と言えるような精神状態じゃなかったそうだからな…アタシからは何も言えないよ」

そう呟くサローネの瞳は、注がれたエールの液面を見つめ、見知らぬ場所へと思いを馳せるように揺れていた。燻る未練から目を背けたまま。後悔と迷いを己が天秤にかけながら…。吸血鬼はサローネに礼を告げ、酒場を後にした。

![]()

アネモネ「………」(エリステアが止めていた理由は充分理解できる。しかし、我は)

~パルミア王宮~

夜の司書室から煌々と明かりが漏れ出している————

![]()

エリステア「…スターシャ、様…?」

浅い眠りから意識を引き上げたのは思いもよらない人物の声だった。資料に埋もれたテーブルの上で目を覚ましたエリステアは、反射的に椅子から立ち上がる。気づかわしげにこちらを見つめてくる女王の姿に居住まいを正し、そこにいたってここが自室の寝台でない事に気がついた。

![]()

エリステア「—————…」

…いつの間にか眠っていたのだろう。最近、こんな事ばかりが続いている。つい寝食を忘れ、作業に没頭する内、意図が切れたように崩れ落ちる。

![]()

エリステア(まるで何かから逃げているみたい…)

自嘲が漏れる。鏡に映る疲れ切った自分の顔を見た。ひどい有り様だ。揺らぎ、惑い、余裕がない。無心でアネモネの力になると、あの時自分はそう決めた筈なのに。

![]()

エリステア(…無心であのひとの力に…か)

初めから分かっていただろう?そんなものはただまやかしに過ぎないと。嘘で塗り固めた決意のメッキが剥がれ落ちた。これはただ、それだけの話なのだ…。

スターシャ「…侍女から聞きました。何でもあの方と口論になったとか…」

![]()

エリステア「申し訳ありません…。しかし口論というほどのことでは。私はただ————…」

スターシャ「貴方らしくありませんね、エリステア…。いつもの貴方なら、何故、件のネフィアに足を踏み入れるべきではないのか、理路整然と説き伏せてみせたのではないですか?」

それは…分かっている。こんなのはちっとも自分らしくなんかない。理由を口を出来ないのは、ソレが理屈などとはかけ離れたものだからだ。…押し黙りうつむくエリステアに、スターシャは穏やかに微苦笑を漏らした。

スターシャ「…本来なら、こういう事は当人たちだけで解決するものなのでしょうが…ごめんなさい。エリステア。女王としてではなく、1人の友人として、少しお節介を焼かせて下さいね」

![]()

エリステア「スターシャ様…?」

突然のノック。意図を掴めず、疑問符を浮かべるエリステアの瞳が、扉へと注がれる。スターシャに促され、部屋に入る冒険者の来訪を、自分は心のどこかで予感していたのかもしれない。

![]()

エリステア「あ———…」

待ち望んでいた。そのはずだ。だが、ここで自分は、アネモネになんと声をかけるべきなのだろう。その顔を見上げるのが、今は少し恐い…。

![]()

エリステア(ああ、けれど…)

自分は語らなけばいけない。…向き合わなければならない。今まで目を背けてきた本心に。止まり続ける、自身の時の歩みを前に進めるために。それが、例え自分を—————…もしかしたら、アネモネをも傷つける事になるのだとしても…。

気を利かせてくれたであろうスターシャが席を外し、いよいよアネモネと対峙する段となり、エリステアはためらいがちにそう切り出した。

![]()

アネモネ「構わぬよ。大体の事情を勝手に聞き回ってしまったからな」

![]()

エリステア「そう…サローネにはもう会ったのですね。でしたら、あのネフィアが侵入者の精神に何をもたらすのかも、すでに理解している事と思います。…追憶の塔が見せる夢。それは人が、過去のある分岐点で自ら手放してしまった”もしもの未来”。いまだ自身を苛む心の傷を優しく抉り、曝け出し、最後には丸ごと取り込んでしまう…。夢の内容は様々です。取り逃してしまった地位、財宝、名誉。あるいは、人によってはそれ以上に価値を持つ何か…。理屈は分かりませんが、その人間が追い求めて止まらないものが、必ず侵入者の目の前に現れる。過去の悔いを、心残りを…もう一度始めからやり直せる。そんな機会を前にして振り払うなど誰にも出来はしない…それがあり得ないと分かっていても…」

![]()

アネモネ「…そなたは何を見たのだ?」

![]()

エリステア「塔の———…10層付近、だったと思います。焦点の合わない瞳で回廊を彷徨うサローネを見留めた私は、咄嗟に彼女に駆け寄ったのです」

その視線を目で追うと————…私はいつの間にか、塔ではなく、在りし日の王宮の中に居る事に気づきました。3年前の夜、私が犯してしまった過ち…。あの人をレシマスに送り出すべきではなかったのだと、いまだ自身を苛む悔恨の記憶。

カラム「…それでは行ってくる。朗報を期待していてくれ、エリステア」

後ろ姿に、ひどい胸騒ぎを感じた事を覚えている。だけど言えなかった…。何も伝える事が出来なかった。…ずっと私が抱えていた気持ちも。あの時、私がカラムを止めていれば…。すがりつき、思いの丈を伝えていれば…。今頃、何かが変わっていたのだろうか。

![]()

エリステア「…そこから先の事は私自身よく覚えていないのです。ひとつだけ確かなのは、結果的に私は幻の中のカラムの手を取らなかった…。理由は分かりません。幻覚に囚われたのは一瞬で、我に返った時、周囲は元の不気味な塔の一室でした」

ひとしきり事情を語り終えると、エリステアは疲れ切ったようにその背を書棚へともたれさせた。真夜中の図書室を、行き場のない静寂が支配する。

![]()

エリステア「…ごめん、なさい…」

一言だけ。擦れた声で彼に告げる。何に対する謝罪なのかさえも判然としないまま。それでもひどい言葉を口にしたのだという自覚はあった。

![]()

エリステア(私は、卑怯者だ…)

長年胸の内にため込んでいた事実を打ち明けた筈なのに、まともに視線すら上げられない。きっと、彼女を傷つけている…。それが分かっていながら、固まったように唇が動かないのだ。

![]()

エリステア「…これで私の知っていることは、全てお話したつもりです。追憶の塔の正体を知ってなお、その攻略に挑むというなら、私にはもう貴方を止められない…。それに私が否と言っても、貴方はきっと飛び出してしまうでしょうから…」

そう言って困ったように笑った後、エリステアは今度こそ、ゆっくりとアネモネの顔を正面に捉えた。

![]()

アネモネ「…」

![]()

エリステア「…だからせめて、私にも貴方を手伝わせてください」

偽りのない言葉だけを告げる。例え言葉の底に隠された想いを口に出来なくとも、それだけは決して曲がる事のない真実だから。虚飾と誤魔化しを上塗りした…過去への未練を引きずる自分が、決して形にしてはならない…それでも心の底から抱く願いだから。

![]()

エリステア「…分かってはいたのです。空白の時代の謎を追う過程で、イピルナの探索を避けて通る事は出来ないと…。ですが、私にはその勇気がなかった。…一応の対策と呼べる手段を用意するつもりですが、私にはこれが正解と言い切れる自信がない…」

![]()

アネモネ「…素晴らしい人間というのは迷うものだ。何が最善なのか、ずっと考えているのだからな」

![]()

エリステア「…ありがとうございます。出来る限りの手助けをします。だから、必ず無事に帰って来て下さい」

~追憶の塔~

天に届くほど高々とした塔を吸血鬼は1人で見上げる。

![]()

アネモネ(ここで我が求めるものが見つかるのか…?)

大いなる太陽(ヴァーラ)の手がかりを探すという目的は本当だが。正直、1番気になっているのは追憶の塔で見ることになる幻だ。アネモネとして7年ほど、このイルヴァの地で旅をしてきたが、深く後悔する出来事なんて無いはずだ。唯一、残っている過去の記憶を除けば。死んだ妻への強い悔恨と喪失感。顔も名前もおぼろげで覚えていないのに、それだけは忘れられない。

![]()

アネモネ(忘れたままで良いとマリーはそう言うが…。初めて会った時の、あの戦いで、我に向けた憎しみに燃える青い目。妻子まで置いて、探していただなんて尋常ではない。かつての我は何をしてしまったのか…)

わからないまま、友と呼ぶことに躊躇いを感じる。それは本当に友と呼ぶ関係なのか?胸の内でいつもそう己に問いかけてるのだ。

![]()

エリステア「———…し…で…す!…てい…ますか?聞こえていますか?」

さざ波のような音と共に、淑やかな女の声が響く。そういえば、渡されたものがあった。必ず装備するように厳命されたアーティファクト。《謎の貝》を加工し、マナの伝導を介して、離れた対象と会話できる耳飾りだ。イェルス国が使用しているという携帯電話を真似たもの…と説明していたが、アネモネにはまったく馴染みがないアイテムだ。

![]()

アネモネ(機会があったら、分解したいな…)「聞こえているぞ。耳元でそなたに囁かれているようで、少しくすぐったいが…」

![]()

エリステア「冗談を言える余裕があるみたいですね。私たちは今、追憶の塔付傍の平地に兵宮を構え待機しています。塔の中で何かを見つけた際や、貴方自身に何か変調が見られた際は逐次、報告をお願いしますね」

![]()

アネモネ「うむ、頼りにしておるぞ」

![]()

エリステア「…本当に、いつも一緒にいらっしゃるお仲間に来てもらわなくても良いのですか?」

![]()

アネモネ「多数をサポートするより、我1人の方が面倒が少ないだろう。それに…もうこちらに向かっているかもしれないしな」

![]()

エリステア「はい?」

今まで、ふらりと姿を消した経験上。エリザとマリーがいつの間にか近くまで来ている事が多かった。エリザは血を与えた下僕であるから、アネモネの存在を感知することが出来るのだろう。

![]()

アネモネ(マリーは恐ろしいほどの執念…勘だろう。ドラクルは我の意思に従う奴だからな。平然と自宅で待機しているだろうな。ジルも同じ考えで待つのだろうが、本当は探しに行きたいのを我慢してるだろう。…会いたいな。今頃になって、会いたいと思うとは)

ひとりひとり、つい思い浮かべてしまった皆の姿に、吸血鬼の胸の内に後悔が渦巻いた。そして、目の前にある塔内部へとワープする祭壇に触れることが恐ろしい、と。なかなか動こうとしない己に気付いてしまった。

![]()

アネモネ(…それでも、我は行かなくては)

いずれこの世界の人類は滅びる。旅の途中で見る珍しい文化、食べ物も、人間がいるこそ得られるものだ。人が消えた街はとても寂しいものだろう。旅は楽しいものであるべきだ。行く理由はそれで充分だ。

記憶も…忘れていようが、存在は消えはしないのだ。いつまでも忘れたままでいられると思えない。向き合わなければ、先に進めないと。ずっとそう考えてしまうのだから…。だが、もしもの時は…

![]()

アネモネ「エリステアよ。マリーという奴が来たら、作戦に参加させてやれ。我が心から信頼する友だ」

コメント